Город Ейск находится недалеко от богатейшего историческими событиями места - Черного брода. Это переправа через реку Ею у места впадения ее в Ейский лиман. От меня Черный брод в 20 минутах езды на автомобиле по хорошим, асфальтированным дорогам Краснодарского края. Не подумайте, что хвастаю местной достопримечательностью по принципу: "Всяк кулик свое болото хвалит".

Во-первых, переправа эта известна по древнейшей истории Дона и Кубани (поход Дария против скифов).

Во-вторых, в раннем Средневековьи во времена Великого переселения народов именно из этих мест ушли переделывать древний мир предки восточных славян. (Аланский многоплеменной союз).

В-третьих, много веков боролись восточные славяне за выходы к Южным морям в результате этой борьбы и возникло древнее Тмутараканское княжество. (Походы Святослава и Игоря во время походов русичей на Черное море и Каспий).

В-четвертых, в отечественной истории переправа фигурирует во времена возвращения русских на земли предков у Черного и Азовского морей во время становления Донского казачьего войска, связано это и с деятельностью Суворова А.В. по укреплению южной границы России, который в 1778 году дважды здесь побывал, а в 1782-1783 годах здесь была штаб-квартира российской армии и проживала семья полководца, которую в августе 1783 году многодневным штурмом пытались захватить мятежные ногайцы.

И в-пятых, наконец, вновь исторический интерес к ней возникает в момент переселения Черноморского казачьего войска на Кубань.

Словом, - очень историческое место!

Итак, уточняя подробности исторического перехода Черноморских казаков на Кубань, мне пришлось детально изучить обстоятельства их переправы через реку Ею по Черному броду. Сейчас это место у впадения реки в Ейский лиман, а прежде было самое узкое место в долине реки между крутыми берегами. Изучать переход пришлось не только по книгам историков, древним и современным картам, но и в натуре, вооружившись теми книгами, картами, свидетельствами современников, документами, источниками, а еще приборами, болотными сапогами и лопатой.

Дел набралось немало, поэтому и была организована многолетняя комплексная краеведческая экспедиция. В чем комплексность? Одновременно изучался древний брод через Ею, как объект древней географии Дона и Кубани. По археологическим материалам определялись границы базара Шахин-Гирея - место формирования войска пророссийского претендента на престол Крымского хана, уточнялось местонахождение русского укрепления на левом (турецком) берегу Еи - Карантинного редута и место стоянки Кубанского войска до перехода его в урочище Чебаклею на зимовку. Экспедиция еще не завершена, но я хочу поделиться вновь добытой интересной информацией, привлечь коллег к сотрудничеству и диалогу.

Нужно признать, что на Птолемеевских картах второго века нашей эры Ейского лимана просто нет, как нет и Таганрогского залива. Видимо, река Ея, как левый приток древнего Дона - Танаиса, отдавала ему свои воды в 16 км к северу от Ейска. Сейчас там острова Песчаные. Сам Танаис более чем через сотню километров после слияния с Еей впадал двумя устьями в древнее Азовское море - Меотиду. Бывшие устья Танаиса в настоящее время снесены морем, а располагались прежде в шестидесяти километрах западнее станицы Должанской и современной косы Долгой. В это трудно поверить, поскольку сейчас на этом месте открытое море и одно из глубоких мест в Азовском море. "Помнит" древнюю географию лишь рельеф морского дна, да еще, я думаю, будет вскоре найдено здесь городище города Танаиса с богатейшим археологическим материалом. Топография с подводной археологией и должны подтвердить мои предположения. Появляется Ейский лиман на картах только через полторы тысячи лет. Конкретно на французской карте от 1700 года. Образование лимана вследствие размывов берега на месте ослабляющей берег речной долины вполне объяснимо. Так же объясняется появление Таганрогского залива на месте речной долины древнего Танаиса в нижнем его течении.

Судя по конфигурации Ейского лимана в районе Ей Укрепления речная долина реки Еи имела минимальную ширину. Сейчас это четыре километра при максимальной ширине лимана в 12 км. Поэтому сооружение переправы именно в этом месте было рациональным решением, а выбрано было вероятно еще в скифские времена. При меньшей длине всей трассы переправы меньше была длина гатей на дороге через реку, которые надлежало ремонтировать после каждого половодья и во время эксплуатации. Проще было восстановить небольшой мост через главное русло. Вода Еи разделялась здесь между многочисленными протоками, которые большей частью преодолевались в брод. Топкие места без водотока преодолевались по вымащиваемым гатям.

Напомню, что гать - это мостовое сооружение через болото или глубокое топкое место на реке. Она устраивается из пучков прутьев кустарников (фашин ), настилаемых над трясиной и послойно засыпаемых грунтом. Такой слоеный "пирог" из прутьев и грунта делается такой толщины, при которой уже у сооружения появляется несущая способность для проезда повозок и всадников, для прохода пешеходов и прогона скота. Такое сооружение легко повреждается во время паводков речными потоками, теряет плавучесть и прочность из-за гниения и намокания древесины прутьев, вымывания грунта из тела гати.

Переправа через Ею у Ей Укрепления, видимо, существовала издавна, поскольку проходил в этом месте еще и сухопутный торговый путь. Откуда у меня такая уверенность? За доказательствами прошу на мой сайт "Забытая русская история" или в библиотеку за книгами "Древние клады и сокровища Черномории" и "Клады и сокровища народа-воина Руси докиевской". Этот торговый путь из древнего города Гелона к такому же, немногим более молодому, древнему городу Танаису помечен многочисленными археологическими находками - гелонскими бронзовыми изделиями, в частности пуговицами и слитками бронзы, которые являются частыми находками у Ейского полуострова. Вероятно, сухопутный путь дублировал водный торговый путь по Дону-Танаису, а начинался от Гелона, поскольку тот стоял на перекрестке сухопутных и водных торговых дорог и был гигантским по тем временам торговым городом.

Название у Черного брода имеет несколько толкований: и по черному илу болотистых мест маршрутов через Ею (Черная гать), и как последнее препятствие на пути русских пленников, угоняемых татарами на туретчину в рабство. Ведь до этого брода у пленников еще могла быть надежда на спасение из плена. Татар с пленниками могли настигнуть пограничные войска или пленников могли отбить казаки. А после него - черная тоска, как этот черный брод. Рабство было уже неизбежно. Черный брод за спиной - конец всем надеждам! Словом, проклинаемый веками рубеж умерших надежд и отчаяния...

Об этой переправе кроме легенд и страшного названия ничего более неизвестно. Подобных описаний просто нет, хотя события здесь происходившие достойны памятника предкам в назидание потомкам. Благодаря этим событиям были возвращены издавна русские земли под покровительство Российской империи. Не очень удачные попытки были предприняты еще князем Святославом. Результатом его усилий, вероятно, после восточного похода было создание недолговечного, но славного Тмутараканского княжества. Закончился поражением и пленом поход Игоря, описанный в "Слове о полку Игореве". Неудачными оказались попытки создания княжества на Каспии во время многочисленных походов русских дружин. Упорные походы русичей на Каспийское и Черные моря осуществлялись на протяжении веков с целью закрепления южной и юго-восточной границ Руси на бывших землях предков у Южных морей. Про это мы мало знаем, но Византийские и арабские хроники про эти походы упоминают, и русские былины об этом тоже свидетельствуют, художественно и даже с юмором . "Стали молодцы забавлятися, через камешек стали поскакивати" ... камешек тот с двухэтажный дом высотой - был макетом крепостной стены!"

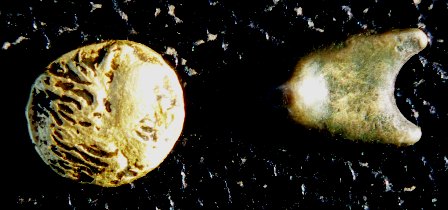

Как всегда мне повезло! После уборки пшеницы на Суворовском поле у Суворовского кургана был найден свинцовый шарик от ногайки, который зашивается в кожу на конце ременного плетения для усиления удара. Левый на рисунке 6. Думаю, что это след от того исторического парада. Так что вместе с видом кургана на поле и лиманом, свинцовый шарик от ногайки казака Донского Войска, будут реликвией того достопамятного события. "Донцы - молодцы, ...!" Кстати, вниманию коллекционеров, у меня уже собралась коллекция из трех штук. Другие два найдены в устье реки Гостагайки в Анапском районе (справа) и на шахингирейском базаре (в середине). Все три примерно одного размера и веса, и все по разному оформлены.

Находка возле Суворовского кургана - свинцовый шарик от ногайки. Кстати не от ногаев ли заимствован атрибут вооружения казака - ногайка?

Древняя дорога на склоне левого берега

За два полевых сезона был оконтурен и привязан к современной карте Шахин-Гирейский базар, по находкам которого будут отдельные статьи. Долго не "давался" левый берег реки. В станице Старощербиновской очень мешал поиску металлический мусор. На новой дороге через урочище Пашковка мешала высокая трава и камыш с кишащими в зарослях гадюками. Мое долготерпение вознаградилось. В сентябре 2005 года подразделеня МЧС провели учения на левом берегу. Нарыли окопов-шурфов, чем помогли мне выявить культурный слой и слой чернозема. Спасаясь от гадюк, бойцы МЧС выжгли заросли травы и камыша. Мои безнадежные и безуспешные прежде поиски сдвинулись с мертвой точки и на левом берегу Черного брода - проклятого, но отмеченного историей места.

Дорога однопутная с шириной полки под одну повозку, прямолинейные участки с небольшим уклоном серпантина чередуются с довольно крутыми разворотами и разъездами для встречных повозок на узкой дороге. Извивающаяся лента дороги хорошо просмаривается сверху-донизу берегового склона. У основания склона берега дорога, вероятно, снесена волнами лимана. (О наличии воды прежде под берегом свидетельствуют многочисленные рыбацкие свинцовое грузила от донных удочек).

До пожара тут были заросли камыша, которых прежде не было в связи с большей соленостью воды в лимане). На верху под опорами ЛЭП дорога повреждена в результате снятия чернозема бульдозером для добычи глины кирпичным заводом. А вот на склоне берега дорога сохранилась и функционировала, видимо, не один век. Об этом рассказывают сделанные мною находки . Кроме этого, рядом с подъемом (и спуском) на крутой левый берег наблюдается огромная оплывшая яма (6х15х3 м) из которой, вероятно, брали глину для перевозки к местам ремонта гатей на проезжающих попутных повозках в качестве дорожной повинности.

Раритеты древнего торгового пути

Аверс находок на древнем торговом пути и на левом берегу Еи.

На дороге, ее повороте с крутым подъемом, были найдены литые бронзовые пуговицы непонятного пока происхождения и медная царская монета "денга" 1741 года хорошей сохранности и с почти незаметным износом обращения. Монета времен правления Елизаветы Петровны достоинством полкопейки. Она была очищена от грязно-зеленой патины трилоном В (правая в нижнем ряду). А еще над оплывшей ямой, местом добычи глины для гатей, найдена такая же монета 1738 года времени правления Анны Иоановны (вторая справа в нижнем ряду). На повороте дороги была найдена шаровая пуля с характерным ободком под нарезы стволов огнестрельного оружия (вторая справа в верхнем ряду). Диаметр пули , вес. Шаровые пули применялись с четырнадцатого века до середины девятнадцатого века, а шаровые пули с ободком к двухнарезному ружью появляются уже после середины девятнадцатого века . Скорее всего пуля была отлита самим стрелком: солдатом, казаком. Так что находки литьевых форм для пуль в местах стоянок воинских подразделений вполне возможны. Это время массового применения в царской армии Литтихских двухнарезных штуцеров образца 1843 года, а также кавалерийских двухнарезных штуцеров образца 1849 года.

На месте карьера чернозем собрали в штабель. После выработки глины чернозем из штабля распределили и распланировали для рекультивации земли. В этом черноземе и была найдена деталь крепления ствола ружья или карабина к деревянному ложу оружия (на фото не показана). А еще большая литая бронзовая пуговица (середина нижнего ряда), бронзово-оловянная с петелькой (левая в нижнем ряду). Поврежденная бронзовая татарская монета (справа верхний ряд) нуждается в определении. Все эти находки, а в особенности монеты с отсутствием следов износа от обращения хорошо датируют время использования дороги при Черном броде с середины XVIII века.

Реверс находок на древнем торговом пути и на левом берегу Еи.

Характерно, что места находок сосредоточены у поворотов серпантина дороги, где вознице и лошадям надлежало преодолевать наибольшую крутизну дороги, да еще и поворачивать. И пуля тоже была утеряна, поскольку отсутствует деформация от удара о грунт или препятствие (цель), т.е. следы использования по назначению.

Далее, после подъема на берег, дорога, вероятно, поворачивала на запад в сторону города Танаиса, а в более позднее время в сторону портового города Ейска. Поэтому в районе села Александровка Ейского района (бывшей немецкой колонии) на обрыве найдены две бронзовые гелонские пуговицы ходовых средних размеров и российские монеты достоинством в одну копейку и пятак 1873 года (Е.М.) практически рядом у снесенных сейчас лиманом колодцев. Любопытно, что блестящие бронзовые пуговицы на офицерском мундире казаки называли "прыщами".

В сентябре 2006 года была найдена монета древней Ольвии: гемидрахма последней трети IV в до н.э., вес 2.500 грамма (Оценена в 45000 рублей, т.у.) и еще деталь украшения (справа).Находка сделана на Должанской косе со стороны Таганрогского залива около Ейска по методу Тимура Крыкбаева

Сообщение отредактировал Peresvet: 04 Август 2008 - 10:55